オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

今回は、法律事務所元職員の社会保険労務士からみた弁護士の労務管理スタイルのお話です。

筆者は法律事務所職員として15年以上勤務してきました。

その間(現在も)公私にわたって、様々なタイプの弁護士の先生方と交流させていただいています。

そんな筆者が社会保険労務士となった今だからこそ言える、弁護士の労務管理スタイルについて述べたいと思います。

現在筆者は、小さな法律事務所のための労務管理システムをつくろうと企画しているのですが、それを考えている際に、ふと弁護士の先生方の労務管理スタイルは類型化できるのではないかと思いました。

事務職員という一方当事者的立場からみたものであり、偏った面や生意気に聞こえるところもあるかもしれませんが、法律事務所元職員である社会保険労務士の率直な印象としてご容赦いただけますようお願いいたします。

<スポンサーリンク>

4つの労務管理スタイルの類型

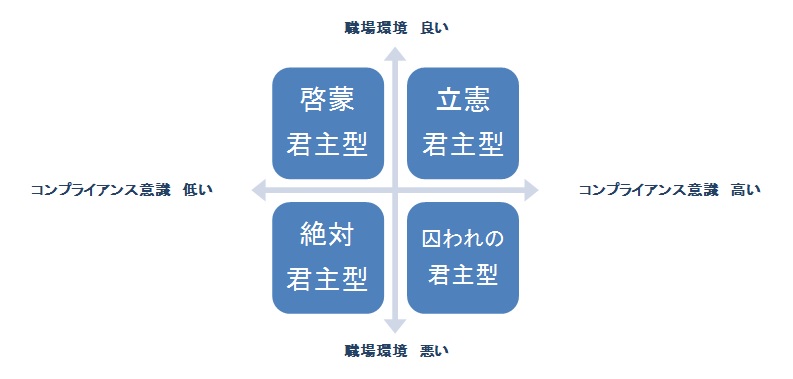

筆者は、弁護士の労務管理スタイルを、「コンプライアンスの徹底」(コンプライアンス意識)と「働きやすい職場環境」(職場環境の快適さ)の2つを軸にして、①朕は国家なりの絶対君主型、②上からの恩恵の啓蒙君主型、③革命をおそれる囚われの君主型、④さらなる発展を目指す立憲君主型の4つに類型化しています。

マトリックスに表せば、次の図のようになります。

簡単に各類型を紹介していくと、①コンプライアンス意識が低く職場環境も悪い絶対君主型(いわゆるワンマン経営でブラック化しやすいタイプ)、②コンプライアンス意識は高くないが職場環境も悪くはない啓蒙君主型(事務職員への福利厚生等を恩恵的に与えて満足しているタイプ)、③コンプライアンス徹底に汲々となって職場環境が良くならない囚われの君主型(コンプライアンスという手段が目的化して、かえって職場環境が窮屈になっているタイプ)、④コンプライアンスが徹底され職場環境も快適な立憲君主型(システムとしては理想的なタイプ)といった感じです

これらは歴史的な用語としては不正確なものですが、かつて西洋史をかじっていた筆者がイメージしやくするために、こういうネーミングにしています。

以下、その特徴をみていきましょう。

内憂外患「朕は国家なりの絶対君主型」

「コンプライアンス意識:低い / 職場環境:悪い」のカテゴリーが「朕は国家なりの絶対君主型」です。

このタイプの特徴は次のとおりです。

- ボス弁護士が強力なリーダーシップの下に剛腕を振るっている

- コンプライアンスは二の次で、独善に陥りやすい(いわゆるブラック化しやすい)

- 契約自由の原則や憲法の営業の自由などを拠り所にして、労働法規規制を独自解釈している

- 企業体としては、短期的に急成長する場合もある

- 下で働く勤務弁護士や事務職員は社会正義・社会貢献に対する意識が高いので、それがかえって、「やりがい搾取」を許容する温床になっている

- 「クライアントのサービス残業代を、サービス残業しながら計算している」といったブラックジョークが生まれる

- 結果として内部からの反乱や離反も生じやすい。また、外部からは労働基準監督署の行政指導、弁護士会の懲戒処分、裁判所への訴訟リスク、そしてマスコミ世論からのブラック批判など、いつ何が起きるかわからない高リスクな状態が続く

このタイプはさすがに極端少数派です。

ブラック法律事務所とはシャレにもなりません。

しかし、まったくいないとは言い切れないのが残念なところです(悪魔の証明といいたいところですが、悪魔がひょっこり現れないとも限りません)。

限界が見える「上からの恩恵の啓蒙君主型」

「コンプライアンス意識:高くない / 職場環境:悪くない」のカテゴリーが「上からの恩恵の啓蒙君主型」です。

このタイプの特徴は次のとおりです。

- 事務職員の福利厚生もそれなりに考えており、ときに法定以上のものを与えることもある

- ただ労働条件通知書や就業規則などに、それらを制度化して明記することには消極的

- 最低限の(どこかからコピペしてきた)就業規則などを備えることもあるが、形骸化したそれは実際には機能していない(いざ問題が起こったときには使い物にならない)

- 36協定の締結・届出や法定帳簿の調整など、単純な手続面でさえも怠っている場合がある

- 事務職員への福利厚生はどこか恩恵的なものと考えている傾向がある

- ときに気分屋な面が出て、公平さに欠ける面もある

- 旧司法試験で両訴必須だったり、法律選択科目でも労働法を選択していないなど、労働法規への馴染が薄く、場合によっては苦手意識を持っていることもある

- ときに絶対君主型を批判して「名君」を自称している場合もあるが、傍から見れば「どっちもどっち」的な状態になっている

- 自称「名君」ゆえに(事務職員からの信頼に根拠のない自信をもっており)、事務職員が本心では嫌がっていることに気づかない無自覚ハラスメントに陥る危険もある

- 事務職員との関係が悪化した場合、コンプライアンス違反を攻められて守勢に回らざるを得ない

このタイプは意外と少なくない印象があります。

実際の中小・零細企業でも同様のタイプは見受けられますが、ことこれが法律事務所に至ってはいかがなものかと思わざるをえません。

啓蒙君主型のやっかいなところは、それなりに上手くいってる間は、問題が表面化してこないということです。

弁護士も事務職員もこの状態が悪くはないので、どこか「なあなあ」のまま現状が放置されていきます。

ただ、ひとたび問題が生じれば、コンプライアンス違反という点では絶対君主型と大きな違いはありません。

実際に啓蒙君主型の弁護士の先生とお話しをすると、このような問題意識を自覚してるケースも少なくありません。

啓蒙君主型は制度面が整備されれば、スムーズに立憲君主型に移行可能なのですが、多忙(優先順位)や心理的抵抗感を理由にして、なかなかに及び腰なのが現状のようです。

意識改革が望まれます。

そこまでしなくてもいい「革命をおそれる囚われの君主型」

「コンプライアンス意識:極めて高い / 職場環境:良くはない」のカテゴリーが「革命をおそれる囚われの君主型」です。

このタイプの特徴は次のとおりです。

- 弁護士ゆえの慎重さから、コンプライアンス偏重主義に陥った状態

- かつて事務職員が労働基準監督署に駆け込んだり、未払い賃金訴訟を起こしてきたりといった経験が契機となって、絶対君主型や啓蒙君主型から囚われの君主型に移行するケースもある

- コンプライアンスの徹底には過剰なまでに余念がないが、規則や先例に拘束されすぎて柔軟性に欠ける

- コンプライアンスそのものが目的化、硬直化してしまい、かえって働きやすい環境ややりがいのある職場をつくる妨げになっている

- 「事務職員からいつ裏切られるかもしれない」という疑心暗鬼の心理状態から、事務所全体がギスギスした雰囲気になってしまうこともある

- 規則さえ守ればよい(それ以上はやらなくてもよい)という風潮が生まれ、長期的には、事務職員の当事者意識やモチベーションが下がるおそれがある

コンプライアンスの徹底に汲々となって、かえって職場環境が窮屈になってしまうのが「囚われの君主型」です。

事務職員の自主性も損なわれ、結果として生産性が下がっていくといった弊害もあります。

息の詰まる職場は精神衛生上もよくないので、何事も極端にならないように気をつけたいものです。

事務職員の立場からすれば、啓蒙君主型の方がまだ働きやすい職場だといえます。

次はどこへ進む「さらなる発展を目指す立憲君主型」

「コンプライアンス意識:高い / 職場環境:良い」のカテゴリーが「さらなる発展を目指す立憲君主型」です。

このタイプの特徴は次のとおりです。

- コンプライアンスを徹底し、働きやすい職場環境にも柔軟に対応できている理想的な状態

- ボス弁護士は権限委譲を効率的に実践していて(「君臨すれども統治せず」?)、勤務弁護士と事務職員の協働も軌道に乗っている

- ときにシステム構築に満足してしまい、現場感覚が疎かになるおそれもある

- 「君臨すれども統治せず」はほどほどにして、次のステージ(「やりがいのある職場作り」)を実現するためのリーダーシップが求められる

本来、法律の専門家である法律事務所はすべてこの「立憲君主型」になっていることが望まれるところですが、実際のところはどうなのでしょう。

多数派であることは間違いないと思いますが、100%かと言われればそこまでは言い切れないところではないでしょうか。

いずれにせよ、コンプライアンスの徹底と働きやすい職場環境の構築ができている状態は素晴らしいことです。

もっともこれが最終形態ではありません。

「コンプライアンス徹底」「働きやすい職場環境」と実現できれば、次は「やりがいのある職場づくり」が待っています。

歴史上、立憲君主制が次の体制に移行していったように、現状に満足せず次のステージに進んでほしいと思います。

立憲君主型の目指すべき「やりがいのある職場づくり」とは

では、立憲君主型が次に目指すべき「やりがいのある職場づくり」とは何なのでしょうか。

実は、これこそが筆者の考えている小さな法律事務所のための労務管理システムのメインテーマです。

「やりがい」を実感するために必要な要素

「やりがい」そのものを明確に定義付けするのは困難なのですが、筆者は「やりがい」を実感するために必要な要素は、①「仕事への誇り」、②「報われる評価」、③「納得の待遇」、④「将来のイメージ」だと思っています。

法律事務所は、まさに社会正義の実現の場ですので、そこで働く事務職員が①「仕事への誇り」を感じていることはたしかだと思います(筆者の実感もそうでした)。

ただ、その他の②「報われる評価」、③「納得の待遇」、④「将来のイメージ」の3要素については更に検討していく必要があると思っています。

小さな法律事務所では、弁護士が事務職員に求めるレベルは事務所ごとに異なっています。

そのため、評価基準を一般化することは困難であり、オリジナルの評価基準が必要になってくるはずです。

しかし現実問題として、②「報われる評価」を実現する基準は用意されているのでしょうか。

そういった評価基準が整備されているところは多くはなく、評価の客観性や公平性に疑問が残るところです。

また、賃金体系にしても「いわゆる事務員さん」の賃金水準しか想定されていない場合もあります。

弁護士の補助として働く事務職員(パラリーガル)の賃金体系には、その事務所オリジナルの整備が必要になってきます。

③「納得の待遇」を実現する賃金体系の整備が不可避的な問題としてそこにあるのです。

そして一番深刻なのは、事務職員として働く10年先、20年先のイメージが描けないということです。

ロールモデルとなる人もいなければ、キャリアパスも明確になっていないからです。

筆者が事務職員として壁にぶつかったのもこの点でした。

「このまま働き続けられるのだろうか」という不安がいつも付きまとっていました。

個人的には、十分に評価していただき、身に余る待遇をいただいていたにもかかわらず、この不安は拭いきれませんでした。

キャリアパスを明確に提示されて、④「将来のイメージ」がちゃんと描けていれば、こういう不安も解消されたのではないかと、今になって思うところです。

求められるのは「やりがい」を実感できるオリジナルのシステム

これらの問題は相互に関連していて、どれか一つを解決すればよいというものではありません。

キャリアパスが明確になれば、それに応じた賃金体系もみえてくるでしょうし、そのための評価基準も決めやすくなるでしょう。

問題は、これらの解決には一般論は通用しないということです。

小さな法律事務所ゆえに、「やりがい」を実感するための、模範的な解答や一般的なモデルがないのです。

言い換えれば、「その事務所オリジナルのシステム」が必要であるということです。

弁護士が事務職員に求めるレベルが事務所ごとに異なっている小さな法律事務所では、当然の帰結といえるでしょう。

実のところ、これらの点については、筆者の中でもまだまだ練りきれていない部分が少なくありません。

ただ、これは法律事務所元職員の社会保険労務士だからこそできる仕事だと思って取り組んでいます。

これが完成すれば、立憲君主型の次に目指すステージとして相応しいものになるでしょう。

法律事務所の事務職員にとっての「やりがいのある職場」とは何なのか。

法律事務所ごとに求められるオリジナルの「やりがいのある職場」を追求していきたいと思っています。

各タイプ毎に取り組むべき労務管理の3つの土台

筆者は、「コンプライアンス徹底」「働きやすい環境整備」「やりがいのある職場づくり」という3つの労務管理の土台に支えられてこそ、法律事務所が企業体として継続的、安定的に成長していくものと考えています。

小さな法律事務所をそのまま維持する場合であっても、さらなる事業展開を模索する場合であっても、成長戦略を支えるオリジナルの労務管理は欠かせないものなのです。

そのためには、まず現在どのような労務管理のスタイルをとっているのかを認識し、絶対君主型や啓蒙君主型は「コンプライアンス徹底」から始め、囚われの君主型は「働きやすい環境整備」に力を入れて、立憲君主型は「やりがいのある職場づくり」に進んでいくというように、各タイプごとに順を追ってオリジナルの労務管理の土台を作っていく必要があると考えています。

法律事務所元職員の社会保険労務士としては、小さな法律事務所のために、このような土台作りのお手伝いをさせていただけないかと思って、その仕組みづくりの準備をしています。

そして、結果として、その法律事務所の発展に寄与できれば、これほど光栄なことはありません。

こういった取り組みが、これまでお世話になった先生方へのご恩返しになると信じて、これからも精進してまいります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

<スポンサーリンク>

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。