平成29年3月、最高裁判所事務総局家庭局から「成年後見関係事件の概況(平成28年1月~12月)」がリリースされました(以下「成年後見の概況」といいます)。

平成29年3月、最高裁判所事務総局家庭局から「成年後見関係事件の概況(平成28年1月~12月)」がリリースされました(以下「成年後見の概況」といいます)。

成年後見の概況によれば、平成28年の申立件数は3万4249件で、前年比微減ながらも3万4000件を超える申立件数が続いています。

そして、その申立人についてみてみると、本人及び配偶者や子などの親族が行った申立が全体のおよそ8割を占めています。

つまり、申立の多くが本人や親族によって行われているということです(これに対して、市区町村長申立は、全体の約19%です)。

本人や親族が必要性を感じて成年後見制度を利用しているということなのでしょう。

ただ、その一方で、実際に申し立てを行ったものの、成年後見人等が選任された後に、申立を行った本人や親族から「こんな制度だとは思っていなかった」とか「こんなことなら申立をしなければよかった」など、現場でご不満の声を聞くことがないわけではありません。

お話を聞くと、説明不足や誤解があったために、申立の際にしっかり制度が理解されていなかったことが原因であるように思います。

そのような後悔をする前に、成年後見制度の注意点をいくつか紹介したいと思います。

<スポンサーリンク>

1 必ずしも親族が成年後見人等に選任されるとは限りません

申立の際に、成年後見人等の候補者を挙げることがあります。

たとえば、判断能力が不十分なお父さまのために、長男さんが申立をして、長男さん自ら成年後見人の候補者になるような場合です。

しかし、このように候補者を挙げたからといって、必ずしも、それが叶うとは限りません。

あくまでも、成年後見人等を選任するのは家庭裁判所であり、家庭裁判所は申立人の挙げた候補者には拘束されないのです。

自分が成年後見人になってお父さんのために活動しようと思って申し立ててみたものの、まったく知らない第三者(弁護士や司法書士など)が成年後見人に選任されてしまったという事例もありうるのです。

成年後見の概況によれば、平成28年に選任された成年後見人等のうち、親族が選任されたものは約28%であり、残りの約72%が親族以外の第三者から選任されています(もちろん、ここには、当初から第三者が候補者になっているケースやそもそも候補者が挙がっていないケースも含まれますので、すべてが申立人の意に反した第三者後見人の選任ではありませんが)。

「自分が後見人になるつもりだったのに、ぜんぜん知らない人が後見人になってしまった」とならないためにも、そういう不確実性があることを予め理解しておくべきだと思います。

2 成年後見人には報酬が発生します

第三者が成年後見人等に選任された場合に、問題となることのひとつは、成年後見人等には報酬が発生するということです。

成年後見人等の報酬は、第三者だけでなく、親族が選任された場合にも発生します。

成年後見人等として時間と労力を使って職務を行う以上、すべてがボランティアというわけにはいかないのは当然のことでしょう。

しかし、親族が成年後見人等になろうとする場合、報酬はなくても構わないと考えている方が少なからずいらっしゃいます。

そのような方の場合、自分が成年後見人等になれば無報酬で職務を行うことが前提となっているため、第三者の成年後見人等が選任された場合に、報酬が発生することを想定していないことがあるのです。

仮に、成年後見人等の1ヶ月の報酬を2万円とすると、1年で24万円、4年で96万円となります。

「大切な親の財産が、成年後見人等の報酬に充てられてしまった」とならないように、成年後見人等には報酬が発生するという原則を再度確認してください。

3 成年後見監督人が選任される場合があります

では、家庭裁判所が親族を成年後見人として選任した場合に、その親族が報酬はいらないと言ったら、人件費に相当する費用はかからないのでしょうか。

残念ながら、そうとも限らないのです。

なぜなら、その場合であっても、家庭裁判所が成年後見監督人を併せて選任することがあるからです。

成年後見監督人とは、家庭裁判所による成年後見人の監督を補う機関で、実際には、成年後見人はこの成年後見監督人よって監督されます(成年後見監督人は弁護士や司法書士といった法律の専門職が選任されることが多いです)。

たしかに、家庭裁判所と成年後見監督人の二重のチェックを受けることになり、不正防止には有用なのですが、こちらももちろん無償というわけにはいきません。

成年後見監督人の報酬が発生することになります(最低でも1ヶ月1~2万円程度の報酬は必要になるでしょう)。

「自分は後見人を無償でやっているのに、予想していなかった監督人の報酬が必要になった」とならないように、成年後見監督人の選任可能性についても、よく検討してください。

4 成年後見制度の利用を自由にやめることはできません

お金もかかるし、こんなことなら成年後見制度の利用をやめたいと思うこともあるかもしれません。

しかし、いったん成年後見人等が選任された後は、原則として、本人さんが判断能力を完全に回復されるか、お亡くなりになるまでは、成年後見制度の利用をやめることはできません(なお、成年後見人等の選任前でも、いったん申立を行った場合、理由なく申立を取り下げることも原則できません)。

現実問題として、本人さんが判断能力を完全に回復されることは稀なケースなので、成年後見制度は本人さんがお亡くなりになるまで継続すると考えておいた方がよいでしょう(成年後見から保佐や補助に変わる可能性はありますが)。

成年後見の概況によれば、主な申立の動機の1位が「預貯金等の管理・解約」です。

その他にも、財産上の動機として「保険金受取」、「不動産の処分」、「相続手続」といったものがあります。

たとえば、病気や事故で判断能力のなくなった親の預金を解約しようとしたところ、銀行から「成年後見人でないと解約はできません」と言われて、しかたなく成年後見人の申立を行うといった場合です。

そのような場合、成年後見人が選任され、当初の目的の預金の解約ができたとしても、それで成年後見制度の利用をやめるというわけにはいかないのです。

「預金を解約したいだけだったのに、ずっと成年後見人をやらないといけない」とならないように、成年後見制度は原則「一生もの」であることを理解したうえで申立を行ってください。

5 成年後見人だからといって自由に財産を使えるわけではありません

これは当り前のことなのですが、成年後見人だからといって、本人さんの財産を自由に使えるわけではありません(ましてや不正使用や私的流用は絶対に許されることではなく、刑事罰の対象になる可能性もあります)。

あくまで、本人さんの財産は本人さんのために使わなければなりません。

家庭裁判所の運用にもよりますが、概ね10万円を超えるような買物などは、予め家庭裁判所と協議した方がよいでしょう。

では、本人さんのために使うのなら、どんな場合でも使用可能なのでしょうか。

それもそうとは言い切れず、「本人のため」かどうかは慎重に判断される傾向にあるようです。

これまでに私が聞いたことのある事例では、施設に入っている本人さんが外出する際の送迎用に、親族後見人が本人さん名義で自動車を買おうとして、家庭裁判所が待ったをかけたケースがありました。

本人さんの送迎に使うとはいっても、実際には親族後見人が使用するのだから、親族後見人が自分の買い物などに使う可能性もあり、必ずしも本人のためだけに使うわけではないということなのでしょう。

その他にも、本人さんの判断能力が十分にあったなら、きっと喜んで支出していたであろう、孫の進学費用だとか結婚資金だとか、そういった支出も、後見人の判断で自由に出せるものではありません。

これらは、結局のところ、常識の範囲内かどうかの判断なのでしょうが、家庭裁判所の常識と一般人の常識が必ずしも一致しないということも多々見てきました。

「本人のためと思ってお金を使おうとしても、家庭裁判所が許してくれない」とならないように、お金の使い道は思った以上に厳格に監督されると覚悟しておいた方がよいでしょう。

<スポンサーリンク>

以上、「こんなはずでは・・・と後悔する前に、知っておきたい成年後見制度の注意点」として考えられる主な5項目を挙げてきました。

私は、成年後見制度が完璧な制度だとは思っていません。

むしろ、まだまだ使い勝手の悪いところが多い制度だと思っています。

しかし、その使い勝手の悪さを現場で活動する皆さんが、汗をかきながら工夫していることもよく知っています(家庭裁判所の職員さんも含めて)。

だからこそ、成年後見制度を利用する場合には、良い面だけをごり押しするのではなく、実際のところを知っておいていただきたいと思っています。

説明不足によるトラブル、誤解によるトラブルで、どなたも後悔することのないようにしてほしいと願っています。

<スポンサーリンク>

オフィス北浦のブログサイトへようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトへようこそおいでくださいました。 人は生きていくうえで、たくさんの意思決定をしています。

人は生きていくうえで、たくさんの意思決定をしています。 今回は、「ボーナス」のお話です。

今回は、「ボーナス」のお話です。 ※7/16追記:本記事には、追加記事があります(

※7/16追記:本記事には、追加記事があります( 新社会人の皆さま、給料から天引きされる厚生年金保険料が、どのように計算されるのかご存じでしょうか。

新社会人の皆さま、給料から天引きされる厚生年金保険料が、どのように計算されるのかご存じでしょうか。 新社会人の皆さん、厚生年金についてどんなイメージを持っていますか。

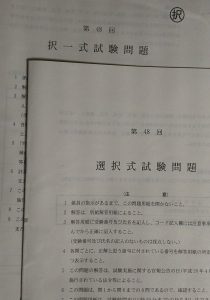

新社会人の皆さん、厚生年金についてどんなイメージを持っていますか。 社労士試験に独習でチャレンジされている皆さま、もうすぐ本年度(平成29年度)の本試験詳細公示の時期です(追記:4/14に発表になりました。

社労士試験に独習でチャレンジされている皆さま、もうすぐ本年度(平成29年度)の本試験詳細公示の時期です(追記:4/14に発表になりました。 皆さん、お金を貯めていますか?

皆さん、お金を貯めていますか? 「お金」の話をしていると、よく財布の話題になります。

「お金」の話をしていると、よく財布の話題になります。

オフィス北浦のファイナンシャルプランナーの徳本です。

オフィス北浦のファイナンシャルプランナーの徳本です。 平成29年3月、最高裁判所事務総局家庭局から「

平成29年3月、最高裁判所事務総局家庭局から「 平成29年度(第49回)社労士試験を受験しようと準備している方には、本試験のプレッシャーがかかってくる季節となりました。

平成29年度(第49回)社労士試験を受験しようと準備している方には、本試験のプレッシャーがかかってくる季節となりました。