弁護士、社会福祉士、社会保険労務士のチームによる障害年金支援プロジェクト(2)

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

社会保険労務士の徳本です。

筆者が社会保険労務士として参加している、一般社団法人萩長門成年後見支援センター「てとて」の新規事業「てとて障害年金支援プロジェクト」についての報告です。

今回はその第2回目です。

最近の活動報告などをお知らせしていきます。

<スポンサーリンク>

弁護士会主催の研修会を見学させてもらいました

2019年7月12日に近隣の県で行われた弁護士会主催の障害年金の研修会を見学する機会をいただきました。

「てとて障害年金支援プロジェクト」メンバーの弁護士と一緒に伺ったのですが、障害年金実務に精通した弁護士の先生と社会保険労務士の先生が2人で講師を担当されており、とても面白く有意義な研修会でした。

約80人の弁護士の先生方が会場で研修を受けておられました(その研修は他の2会場にも中継されていたようで、実際に研修を受けられた弁護士の先生方の数はもっと多いはずです)。

研修を受けておられる弁護士の先生方の様子をうかがっていましたが、皆さん熱心にメモを取られたり質問されたりして、弁護士の先生方の障害年金に対する関心の高さが伝わってきました。

筆者も個人的に何人かの弁護士の先生方と交流がありますが、こと社会保険に関しては、正直申し上げて、実務的なことはもちろん、基本的な知識さえ理解されていない弁護士の先生がいらっしゃるのも事実です(中には障害基礎年金と障害厚生年金の違いからご説明しなければならない先生もいらっしゃいます)。

ですので、このようにたくさんの弁護士の先生方が熱心に障害年金の研修を受けられている場面を拝見し、とても感動いたしました。

個人的には、矛盾の多い「障害認定基準」に挑戦していくためには、訴訟による司法的救済を図らなければならない点も多いと思っています。

そのためには、弁護士と社会保険労務士の協働を実現しなければなりません。

訴訟に関しては社会保険労務士が補佐人として弁護士とともに法廷で陳述できる制度もできましたので、この補佐人制度を積極的に活用し、弁護士と社会保険労務士の協働を実現する場こそが、障害年金分野なのではないかと思っています。

「てとて障害年金支援プロジェクト」を立ち上げたのには、そういった目的もあります。

私たちの取り組みはとても小さなものですが、やれることをやっていこうと気持ちを奮い立たせることができました。

初の障害年金相談を行いました

7月の後半、記念すべき初めての「てとて障害年金支援プロジェクト」相談をお受けしました。

生活困窮も関連した行政経由のご相談でした。

弁護士と社会保険労務士(筆者)で対応させていただきました。

詳細はもちろんここでは明かせませんが、結論だけいえば、解決の方向性が見えてきたのではないかと思います(今後も継続して支援させていただきます)。

障害年金に関しては、どうして今まで話が出ていなかったのか不思議なのですが、個人的にはかなり高い確率で3級を狙える事案なのではないかと思っています。

実は、この切り口は前述の障害年金研修で社会保険労務士の講師の先生がお話されたことが大きなヒントになりました(研修はうけてみるものですね!)。

いずれにしても、初めて弁護士+社会保険労務士のチームでご相談をお受けすることができ、両者の知恵を出し合って対応できたのではないかと思います(そもそもの相談内容が生活困窮でしたので、支出面は弁護士、収入面は社会保険労務士といった対応ができたと思います)。

この調子で、チームとして相談をお受けするノウハウを確立していきたいと思っています。

同一手続同一報酬の原則

まだ「てとて障害年金支援プロジェクト」は始まったばかりで、いろいろと決まっていないことが多くあります。

お金の面もそうです。

とりあえず、相談無料、調査実費のみという点はほぼ決まっているのですが、いわゆる着手金と受給時の報酬については決まっていません。

ただ、一つの方針として、受給額に連動した「受給額の~パーセント、または~円の高い方」といった報酬体系にはしないでおこうと話し合っています。

基本は「同一手続同一報酬」の報酬体系でいこうと思っています。

同じ手間なのに、受給額によって報酬が変わるっていうのは、昔から個人的によく理解できないんですよね(これは弁護士報酬にも当てはまることですけど)。

もちろん、たとえは初診日問題が生じて通常のケースよりも手間がかかった場合には、「同一手続同一報酬」の方が結果として報酬が高額になることもあると思います。

なので、どちらの報酬体系が良いとか悪いとかいう話ではなく、個人的な好き嫌いの問題なのかなと思っています(いずれにしても、最終的に依頼をお決めになるのはクライアントですので、しっかり報酬体系を説明して納得いただくことが肝要だと思っています)。

さいごに

なんだか色々と決めないままに動き出した「てとて障害年金支援プロジェクト」ですが、まずは動くことに意味があると思っています。

チームで動きながら、いろんな人の協力を仰ぎ、仲間を増やし、経験を積みながら、おひとりでも多くの人のお役に立てれば、結果はついてくるものだと思っています。

一緒にやってみたいとか、話をきいてみたいという法律職や福祉職の方がいらっしゃれば、オフィス北浦の徳本までお問合せいただければと思います。

今後も動きがありましたら、お知らせしていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

<スポンサーリンク>

前後の記事

後の記事:障害厚生年金のここがありがたい!

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

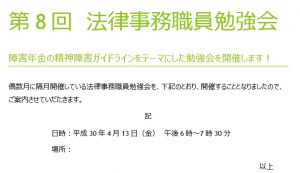

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 9月28日(金)に「第9回法律職勉強会」を実施いたしました。

9月28日(金)に「第9回法律職勉強会」を実施いたしました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。