オフィス北浦のブログサイトにようこそお越しくださいました。

ボードゲーム系社労士&ファイナンシャルプランナーの徳本です。

最近、パートで働く65歳以上の方からこのような相談を受けることがありました。

パートでも厚生年金に入らないといけなくなるって聞いたんだけど本当ですか?

年金受給しながら働くと、年金が減るって聞いたことがあるから心配です。

社会保険労務士からみると、この相談は次の2つの問題に分けることができます。

- 厚生年金の適用拡大の問題

- 在職老齢年金の支給停止の問題

そこで、今回はこの2つの問題の解説を中心に、

「厚生年金に入ることになった65歳以上の方が、安心して働き続けるために知っておきたいポイント」

を、社会保険労務士の立場からわかりやすくお伝えします。

<スポンサードリンク>

厚生年金の「適用拡大」で、厚生年金の加入者が増える

まずは、一つ目の問題。

パート・アルバイトさんのように、正社員よりも短時間で働いている方でも、厚生年金に加入しなければならなくなるルールから説明します。

これを(厚生年金の)「適用拡大」といいます。

投稿日現在、企業の従業員数に応じて、厚生年金の適用拡大に該当するかどうかが決まっています。

2024年(令和6年)10月から、従業員数「51~100人」の企業等にも適用が拡大されました。

そのため、投稿日現在、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトさんたちは、「短時間労働者」の要件に該当する場合には厚生年金に加入しなければならない(強制)というのが原則です(従業員数50人以下の企業で働くパート・アルバイトさんたちには強制的には適用されません)。

短時間労働者の要件をざっくりいうと、

- 週の所定労働時間:20時間以上30時間未満

- 所定内賃金:月額8万8000円以上

- 雇用見込み:2ヶ月超

- 学生ではない

これらの要件をすべて満たす場合です。

そして、これらの要件のうち、「所定内賃金:月額8万8000円以上」については、今後撤廃されることが予定されています(いわゆる「106万円の壁の撤廃」が令和7(2025)年6月から3年以内に実施予定)。

また、投稿日現在は従業員数50人以下の事業所は適用を受けませんが(企業規模要件)、この企業規模要件も、2027年10月1日から2035年10月1日までの間に段階的に撤廃されることが決まっています。

このように、今後「106万円の壁」と「企業規模要件」が段階的に撤廃され、順次パート・アルバイトさんたちの「厚生年金の加入者」が増加していくことが予想されているのです。

これは、65歳以上で既に老齢厚生年金を受給している人たちにも適用されます。

原則として、厚生年金には70歳未満の方、(会社の)健康保険には75歳未満の方が加入することになります(厚生年金の加入には(会社の)健康保険への加入がセットになるのが原則です)。

在職老齢年金とは?「働くシニア」の年金調整制度

次に二つ目の問題。

厚生年金に加入して働きながら、老齢年金を受給すると、老齢年金の受給額が減額されるかもしれないルールについて説明します。

これを「在職老齢年金制度」といいます。

在職老齢年金とは、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬(給与)のある方の年金の支給を調整する仕組みのことです。

具体的には、年金月額(基本月額)と月給(総報酬月額相当額)の合計が一定額(支給停止調整額)を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。

令和7年(2025年)度の支給停止調整額は51万円ですので、年金月額と月給の合計が51万円を超えると、年金の減額(支給停止)がスタートすることになります。

詳細な計算方法は省略しますが、在職老齢年金制度は、厚生年金の適用拡大によって新たに厚生年金に加入する人にも適用されます。

老齢厚生年金受給者が働く際に注意すべきポイント

そうすると、老齢年金の受給者がパートで働いている場合には、今後、厚生年金の適用拡大で厚生年金に加入しなければならないうえに、在職老齢年金制度によって年金を減額されるかもしれないという不安を感じるのも自然なことのように思います。

そういった不安を少しでもクリアにするために、老齢年金受給者が働く際に注意すべきポイントをいくつかご紹介しておきます。

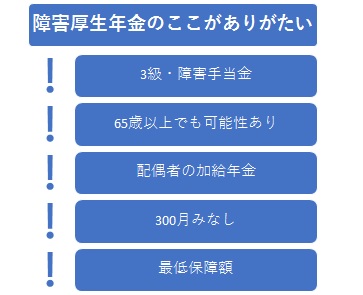

在職老齢年金制度によって支給停止される年金の種類は限られる

在職老齢年金制度によって支給停止の対象になるのは、「老齢厚生年金(全額支給停止の場合には加給年金額を含む)」です。

老齢基礎年金や経過的加算額については、支給停止の対象にはなっていません。

つまり、老齢基礎年金だけを受給している方には、在職老齢年金制度は関係ありません。

また、老齢厚生年金の額が多くない場合には、支給停止されたとしても、給料を稼いだ方が家計が安定する場合もありえます。

支給停止調整額を超えるほどの基本月額とは?

支給停止を考えるうえでは、月給(総報酬月額相当額)と年金月額(基本月額)の合計が、支給停止調整額(令和7年度51万円)を超えるかどうかがポイントです。

仮にパート・アルバイトさんの月給(総報酬月額相当額)を20万円とした場合、年金の基本月額は31万円(51万円ー20万円)となります。

そして、この基本月額とは「加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額」です。

ここでも、老齢基礎年金の額は算入しません。

ここは注意が必要です。

よくある勘違いが、この基本月額を「2ヶ月に1回振込まれる年金の合計額を2で割ったもの」のようにざっくり計算してしまうケースです。

そうすると、本来算入しない年金の額まで入れて計算してしまい、基本月額が誤って高額になることがあります。

老齢厚生年金の受給額について、各種統計を参照すると、基本月額が31万円を超えるケースはそれほど多くはなく、現実的にはこの点を心配する必要は少ないものと考えてよさそうです。

むしろ、現実的に問題になるとすれば、基本月額は10万円だけど、総報酬月額相当額が41万円を超えるようなケースでしょう。

パート・アルバイトで働く高齢者さんであっても、時給の上昇傾向やボーナスの支給などで、総報酬月額相当額が高額になっていくケースは考えられます。

また、「(適用拡大で)厚生年金に加入するなら、いっそのこと現役正社員並みに働いてみよう」という高齢者さんが増える可能性もありえます。

そうのような場合、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が(一部)支給停止される可能性もありえるでしょう。

この点は、国も考えてくれていて、在職老齢年金制度の見直しによって、支給停止調整額を62万円(令和6年度基準による)にまで引き上げることが予定されています(令和8年(2026年)4月の予定)。

62万円まで支給停止されないなら、老齢厚生年金を受給している高齢者さんの働き方の幅は広がることになります。

このあたりの情報については、働く高齢者さんは継続的にチェックしていただきたいところです。

厚生年金に加入することで、老齢厚生年金の額が増える

最後に注意すべきポイントとしては、老齢厚生年金の額についてです。

(厚生年金の適用拡大によって)厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている高齢者さん(65歳以上70歳未満)が、基準日(9月1日)において厚生年金に加入しているときは、翌月の10月分の年金額から見直されます(「在職定時改定」)。

つまり、老齢厚生年金の額が増額されるのです。

増額部分はそれほど多くはないかもしれませんが、この増額分は終身続きますし、厚生年金に加入している期間(原則70歳未満)は増えていきますので、ちょっとした楽しみになります。

それに伴って基本月額も増えるので、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額(令和7年度51万円)を超えるケースは注意が必要です。

さいごに

今回は、パートで働く65歳以上の方から受けた相談を基に、「厚生年金に入ることになった65歳以上の方が、安心して働き続けるために知っておきたいポイント」をまとめてみました。

正直なところ、厚生年金の適用拡大は、保険料負担の面だけみれば、企業側にも労働者側にも決して軽くない負担が生じます。

とくに、すでに老齢年金を受給している高齢者さんの中には、「今さら厚生年金に加入しても」と感じる方がいても不思議ではありません。

そこに「働いたら年金が減らされる?」なんて情報は不安以外の何物でもないでしょう。

老齢年金を受給している高齢者さんには、「知っていると安心できる」情報をしっかりチェックして、賢く働き続けていただければと思います。

このブログがお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

<スポンサードサイト>

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。